初回1000円OFFキャンペーン中

LINEでカウンセリング予約パニック症(パニック障害/PD)

Panic Disorder

パニック症とは

パニック症(パニック障害)は、突然の強い不安発作(パニック発作)に襲われることを繰り返す疾患です。発作時には「息ができない」「死んでしまうのでは」といった強い恐怖を感じ、動悸や息苦しさ、めまいなどの身体症状を伴います。発作が起こることへの不安(予期不安)や、特定の場所や状況を避ける「回避行動」も特徴です。適切な治療を受けることで、症状の改善が可能です。

パニック症の症状と認知行動療法(CBT)

パニック症の主な症状

パニック症には以下のような特徴的な症状があります。

- 突然の激しい不安発作(動悸、息切れ、めまい、発汗など)

- 発作が繰り返されることへの「予期不安」

- 発作が起こりそうな状況や場所を避ける「回避行動」

- 電車やエレベーター、混雑した場所が怖くなる

- 日常生活や外出が困難になることも

これらの症状は本人にとって非常につらいものですが、認知行動療法(CBT)により、症状の理解と対処法の学習を通じて改善が期待されます。

パニック症の治療の選択肢

パニック症の治療には、大きく分けて薬物療法と認知行動療法が用いられます。

薬物療法

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)や抗不安薬が用いられ、発作の頻度や強さを抑える効果が期待されます。ただし、薬のみでは根本的な克服が難しいため、心理療法の併用が推奨されます。

認知行動療法(CBT)

認知行動療法では、「パニック発作そのものへの過剰な解釈」や「発作を避ける行動パターン」に着目し、認知の修正と段階的な曝露により回避を減らしていきます。

パニック症に対する認知行動療法のアプローチ

認知行動療法では、強迫症の症状に対処するために、以下のような方法を取り入れます。

認知再構成

パニック症では、「心臓がドキドキしているのは心臓発作の兆候だ」「このまま気を失ってしまうかもしれない」など、身体感覚に対する誤った危険認知が不安を悪化させます。認知再構成では、自動的に浮かんでくる思考(自動思考)を捉え、それが現実に即しているかどうかを検証し、より現実的・柔軟な考え方に置き換えることを目指します。

【例】

- エレベーター内で動悸がする →「心臓が止まるかも」→「これは過去にもあったが、いつも自然におさまっている」

- 人混みでめまいがした →「気を失って倒れるかも」→「立ちくらみは不安によるもので、実際に倒れたことはない」

- 電車に乗る前に不安になる → 「発作が起きて逃げられないかも」→「駅で何度も電車に乗れた実績がある」

曝露療法(インターセプティブ曝露・状況曝露)

曝露療法は、不安を引き起こす「身体感覚」や「特定の状況」に意図的に触れ、不安が必ずしも危険につながらないことを体感的に学ぶ方法です。

インターセプティブ曝露は身体感覚への曝露、状況曝露は避けていた場面への曝露を意味します。

回避をやめることで、「その不安に対処できる」という経験が積み重なり、発作に対する恐怖心が減少します。

【例 インターセプティブ曝露(身体感覚への曝露)】

- 心拍数の上昇 → 30秒間その場で早歩き・ジャンプ → 動悸が必ずしも危険ではないと体験的に学ぶ

- 息苦しさ → 息を10秒ほど止めてから深呼吸 → 呼吸困難感は一時的で乗り越えられる

- めまい・ふらつき → 1分間首を左右に振ってから立つ → 体の違和感がパニック発作と直結しないことを体感

【例 状況曝露(回避場面への曝露)】

- 電車に乗れない:ホームに立つ → 無人電車に1駅だけ乗る → 混雑時に乗る

- エレベーターを避けている:1階から2階まで乗る → 複数人と一緒に乗る → 途中で止まっても我慢して乗る

- スーパーで不安になる:入り口で数分立つ → 一部の棚だけ見る → 買い物を完了して帰る

※不安が高まりすぎた場合は、「不安が上がっても下がる」ことを実感することが目的であり、無理せず段階的に行います。

不安への耐性向上トレーニング

パニック症の方は「不安をすぐに消さなければいけない」という考えに囚われる傾向があります。しかし、実際には不安は時間とともに必ず下がっていく自然な感情反応です。その性質を学び、あえて「不安があってもそのままにする」訓練を積むことで、強い不安状態にも耐えられる力が養われます。

【例】

- 電車に乗っている最中に不安が高まる → あえて途中下車せずに1駅我慢する →「耐えていたら不安が少しずつ下がった」

- 心拍数が上がってきたとき → そのまま座って呼吸を整える →「パニックにならなくても自然におさまる」

- 発作が起きるか不安な前夜 →「不安なままでいても大丈夫」と繰り返し言葉に出す →「不安は耐えられる感情だ」と実感

まとめ

パニック症の克服には、不安発作に対する理解と、不安を避けずに体験する練習が重要です。特に認知行動療法は、薬物療法では難しい「予期不安」や「回避行動」の改善にも有効です。継続的な取り組みにより、発作への恐怖から解放され、生活の自由を取り戻すことができます。

※本ページの記載は各疾患に対して認知行動療法がどのように用いられているかを一般論としてご紹介するものであり、本サービスは、医療行為の実施を目的とするものではありません。

■主な出典情報(参考文献・ガイドライン)

- American Psychiatric Association (2013). DSM-5

- 日本不安症学会. パニック症治療ガイドライン

- Clark, D. A. & Beck, A. T. (2012). Cognitive Therapy of Anxiety Disorders

- Craske, M. G. (2005). Cognitive-Behavioral Therapy for Panic Disorder

- Barlow, D. H. (2002). Anxiety and Its Disorders

あなたの悩みに、科学的アプローチ

あなたの悩んでいることを紐解きながら、あなたの状況、悩みに合わせた認知行動カウンセリングを心理師と1対1でしっかり実践できます。

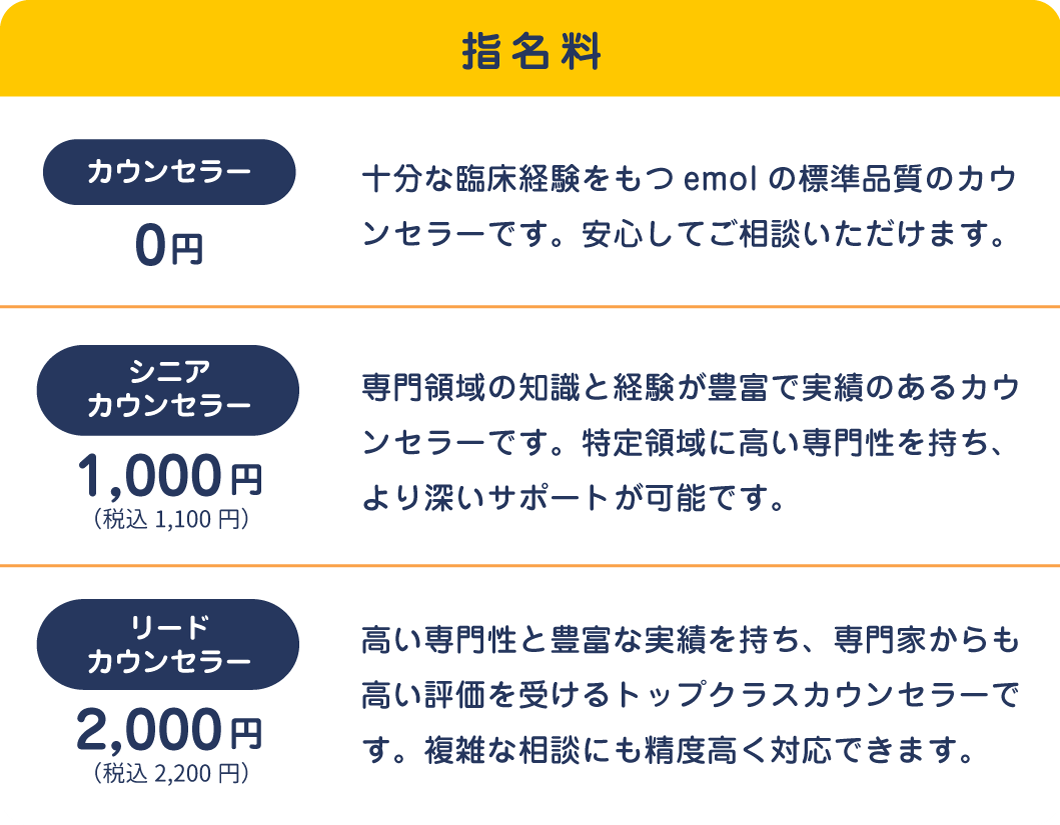

ご利用料金

※本サービスは、認知行動療法の手法を用いて、心理師が認知行動カウンセリングを行うものであり、医療行為の実施を目的とするものではありません。