初回1000円OFFキャンペーン中

LINEでカウンセリング予約強迫症(強迫性障害/OCD)

Obsessive-Compulsive Disorder

強迫症とは

強迫症(強迫性障害/OCD)は、不合理だとわかりながらも、何かに意識を囚われて何度も確認や同じ行為を繰り返してしまう疾患です。不安や恐怖に基づく強迫観念と、それに対処するための強迫行為が特徴の精神疾患です。これらの症状は日常生活や仕事、人間関係に影響を与えることがありますが、適切な治療と対応によって症状を管理することが可能です。

強迫症の症状と認知行動療法(CBT)

強迫症の主な症状

強迫症には以下のような特徴的な症状があります。

【強迫観念】

不合理だと分かっていても繰り返し浮かぶ考えやイメージ(例:汚染の恐怖、加害の恐れ、秩序へのこだわりなど)

【強迫行為】

不安を和らげるために行う繰り返しの行動(例:過剰な手洗い、確認行為、数を数える、特定の順番で物事を行う)

強迫症に大きく分けて5つのタイプがあります。以下の症状タイプは綺麗に区別できるものではなく、複数の症状を持っている場合や、強迫観念、強迫行為、それぞれ異なるタイプの症状の場合もあります。

【不潔恐怖・洗浄強迫】

洗浄強迫:病気になるのではないか心配になって(強迫観念)、汚いと思うものを触った後で何度も手を洗う(強迫行為)

【確認強迫】

ドアの鍵を閉め忘れて泥棒が入るのではないか心配になって(強迫観念)、繰り返しノブを回してドアを開けようとして確かめす(強迫行為)

【加害恐怖】

運転しているときに振動や音を感じると、誰かをひいてしまったのではないか心配になって(強迫観念)、戻って現場を確認をする(強迫行為)

【不完全恐怖・完全強迫】

定期試験の勉強で、計算が正確にできたか気になって(強迫観念)、何度もやりしたり、読み直してしたり(強迫行為)する。

【縁起強迫・頭の中での確認】

悪』、『死』という文字を見ると、頭の中で『善』、『幸』といった良いイメージの字に置き換え(強迫行為)なければ、火事や強盗といった恐ろしい出来事が自分の身に降りかかるのではないかと心配になる(強迫観念)

これらの症状は、本人の意志とは関係なく現れ、日常生活を妨げることがあります。

しかし、認知行動療法(CBT)を取り入れることで、強迫症の特性を理解し、適切に対処する力を養うことができます。

強迫症の治療の選択肢

強迫症の治療には、大きく分けて薬物療法と認知行動療法が用いられます。

薬物療法

選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)やその他の抗うつ薬が使用され、不安や強迫観念の軽減が期待できます。ただし、薬物療法だけでは根本的な症状の改善が難しいことがあるため、認知行動療法を組み合わせることが重要です。

認知行動療法(CBT)

認知行動療法は、強迫症の症状を管理するための有効な心理療法の一つです。強迫観念への対処法を学び、強迫行為を減らしていくことで、持続的な改善を目指します。

強迫症に対する認知行動療法のアプローチ

認知行動療法では、強迫症の症状に対処するために、以下のような方法を取り入れます。

曝露反応妨害法(ERP)

不安を引き起こす状況に意図的に直面し(曝露)、それに対する強迫行為を行わないようにする(反応妨害)ことで、不安の軽減を目指します。

【例】

- 手洗いの強迫行為を減らすため、汚れたものに触れてもすぐには手を洗わない。

- ドアの施錠を何度も確認する代わりに、1回だけ確認してそのままにする。

認知の修正

強迫観念の根本にある「もし〇〇だったらどうしよう」「絶対に〇〇してはいけない」といった極端な考え方を見直し、現実的な捉え方を身につけます。

【例】

- 「少しでも菌がついていたら病気になるかもしれないから、何度も念入りに手を洗わないと」→「1回洗えば大丈夫」

- 「鍵を閉め忘れたら大変なことになるから、何度も戸締りを確認しないと」→「1回確認すれば大丈夫」

不安への耐性を高めるトレーニング

不安は時間とともに薄れることを学び、強迫行為なしでも不安に耐えられるようになるトレーニングを行います。

【例】

- 不安が高まる状況でリラックスする練習をする。

- 「今の不安は一時的なもの」と意識する習慣をつける。

まとめ

強迫症の症状とうまく付き合うには、薬物療法だけでなく、日常生活に取り入れられる心理的アプローチが重要です。特に認知行動療法(CBT)は、強迫症の症状を理解し、行動を改善するための実践的な方法として有効です。

強迫症の症状に悩んでいる方は、CBTを取り入れることで、より充実した生活を送ることができます。適切なサポートを受けながら、症状のコントロールに取り組んでいきましょう。

※本ページの記載は各疾患に対して認知行動療法がどのように用いられているかを一般論としてご紹介するものであり、本サービスは、医療行為の実施を目的とするものではありません。

■主な出典情報(参考文献・ガイドライン)

- 日本精神神経学会. 強迫症(OCD)治療ガイドライン. 日本精神神経学会.

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). American Psychiatric Association.

- National Institute for Health and Care Excellence. (2006). CG31: Obsessive-Compulsive Disorder: Treatment. National Institute for Health and Care Excellence.

- Koran, L. M. (2000). Quality of life in obsessive-compulsive disorder. Psychiatric Clinics of North America, 23(3), 499-509.

- Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1996). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99(1), 20-35.

- Wilhelm, S., Buhlmann, U., Tolin, D. F., Meunier, S. A., et al. (2012). Cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder: A review of treatment techniques. Psychiatry Clinics of North America, 35(4), 677-688.

- Clark, D. A. (2004). Cognitive-Behavioral Therapy for OCD. Guilford Press.

あなたの悩みに、科学的アプローチ

あなたの悩んでいることを紐解きながら、あなたの状況、悩みに合わせた認知行動カウンセリングを心理師と1対1でしっかり実践できます。

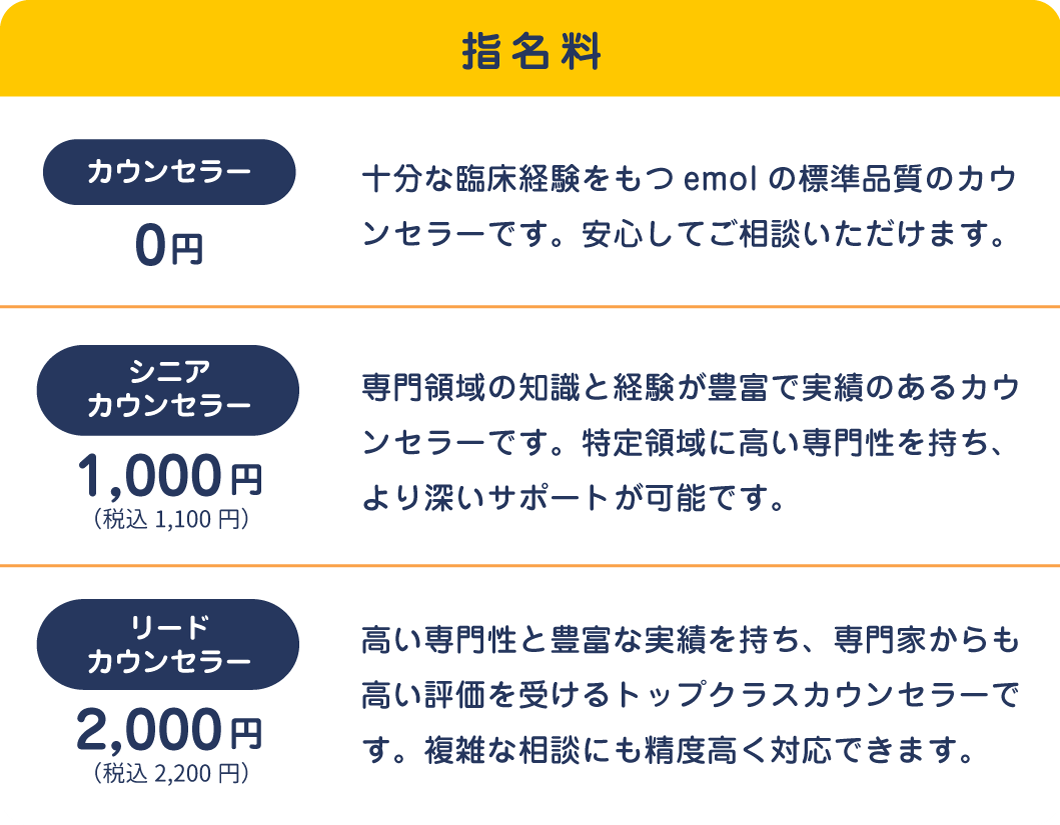

ご利用料金

※本サービスは、認知行動療法の手法を用いて、心理師が認知行動カウンセリングを行うものであり、医療行為の実施を目的とするものではありません。