初回1000円OFFキャンペーン中

LINEでカウンセリング予約摂食障害(過食症・神経性やせ症・過食性障害などを含む)

Eating Disorders

摂食障害とは

摂食障害は、体重や体型への強いこだわり、不安、自己評価の歪みによって、食行動がコントロールできなくなる疾患です。 代表的なものに、神経性やせ症(拒食症)、神経性過食症(過食嘔吐型)、過食性障害(むちゃ食い症)などがあります。 気分の落ち込みや自己否定感、ストレスとの関係も深く、早期の理解と心理的アプローチが回復への鍵となります。

摂食障害の症状と認知行動療法(CBT)

摂食障害の主な症状

摂食障害には、以下のような症状がみられます。

- 食べることへの強い恐怖や罪悪感がある

- 食べたあとに自分を責めたり吐いてしまう

- 食事を抜いたり極端な制限を繰り返す

- ストレスや不安でむちゃ食いしてしまう

- 鏡を見るのがつらく、自分の体型が受け入れられない

認知行動療法(CBT)では、これらの症状を引き起こす認知(考え方)と行動のパターンを整理し、健康的な食行動と自己理解を取り戻していきます。

摂食障害の治療の選択肢

薬物療法

気分の落ち込みや不安が強い場合には、抗うつ薬(SSRIなど)や抗不安薬が補助的に用いられることがあります。ただし、薬物療法は補助的手段であり、根本的な改善には心理療法が中心となります。(神経性過食症・過食性障害にはSSRI に効果エビデンスあり。神経性やせ症には体重回復期のうつ・強迫症状に限定的使用。)

認知行動療法(CBT)- CBT-E(強化型 CBT)

CBTは、摂食障害の中核である「体型へのゆがんだ認知」「自己否定」「感情と食の結びつき」などを整理し、食行動を改善するための実践的な治療法です。 また、感情コントロールや対人スキルの強化も重要なテーマになります。

摂食障害に対する認知行動療法のアプローチ

認知行動療法では、摂食障害の症状に対処するために、以下のような方法を取り入れます。

認知再構成

体型や体重に関する「〇kg以上は価値がない」「食べたら太る=だめな自分」などの極端な思考を見直し、より現実的でやさしい視点に変えていきます。

【例】

- 「少し体重が増えても、自分の価値は変わらない」

- 「普通に食べても太るわけではない」

- 「毎日体重を測らなくても、健康状態は判断できる」

- 「“太っている=だらしない”という考え方は偏見かもしれない」

食行動の記録とパターン理解

「いつ・どこで・なぜ食べすぎた/食べられなかったのか」を記録し、感情・状況・思考のつながりを理解することで、悪循環を整理します。

【例】

- ストレスが強いときにむちゃ食いしていた

- 過剰な食事制限の反動で過食になっていた

- 疲れているときは「食べることで元気になれる」と思って食べすぎていた

- 体重が増えた不安から「今日は食べない」と決めて逆に過食してしまった

曝露と反応妨害(体重計・食事・体型への曝露)

怖くて避けていた行動(例:普通の食事、体重測定、鏡を見ることなど)に段階的に向き合い、不安に慣れる練習(曝露)を行います。 また、過食や拒食といった衝動に続いて現れる「補償行動」(吐く・運動する・絶食するなど)をあえて行わずにやり過ごす練習(反応妨害)を行います。

【例 暴露】

- 間食を毎日とる

- 体重記録を一週間続ける

- 鏡で体を見る時間を増やす

【例 反応妨害】

- 過食後に吐かない

- 食べたあとに過度な運動をしない

- 食べたあとの絶食をしない(食事抜きの反応妨害)

感情調整と自己受容

ストレスや寂しさ、不安に気づき、食以外の方法で感情に対処する力を育てます。また、自分を責める思考への対応や、自尊感情の回復もCBTの中心です。

【感情への気づき(アレキシサイミア対応)】

- 感情に明確なラベルをつけ、自他の感情認識を高めます

【対処スキルの習得】

- ストレス・不安・孤独感に対し、食行動以外の対処法(マインドフルネス、ノンフード行動や対話)を身に付けます。

【自己評価の向上】

- 体重や体型だけではない「自分の価値の多様性」を確認する支援を行います。

まとめ

摂食障害は、食事の問題のようでいて、心の問題でもあります。

その根底には、「こうでなければいけない」という思い込みや、自分自身を受け入れられない気持ちが隠れていることが少なくありません。

認知行動療法では、症状に直接働きかけながら、自己理解と回復へのステップを丁寧に積み上げていきます。

ひとりで抱えず、少しずつサポートを受けながら、健康的な自分を取り戻していきましょう。

■主な出典情報(参考文献・ガイドライン)

- 日本摂食障害学会. 摂食障害治療ガイドライン(第3版)

- American Psychiatric Association. DSM-5

- Fairburn, C. G. (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders

- Wilson, G. T., & Fairburn, C. G. (2002). Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook

- National Centre for Eating Disorders (UK) 公開資料

あなたの悩みに、科学的アプローチ

あなたの悩んでいることを紐解きながら、あなたの状況、悩みに合わせた認知行動カウンセリングを心理師と1対1でしっかり実践できます。

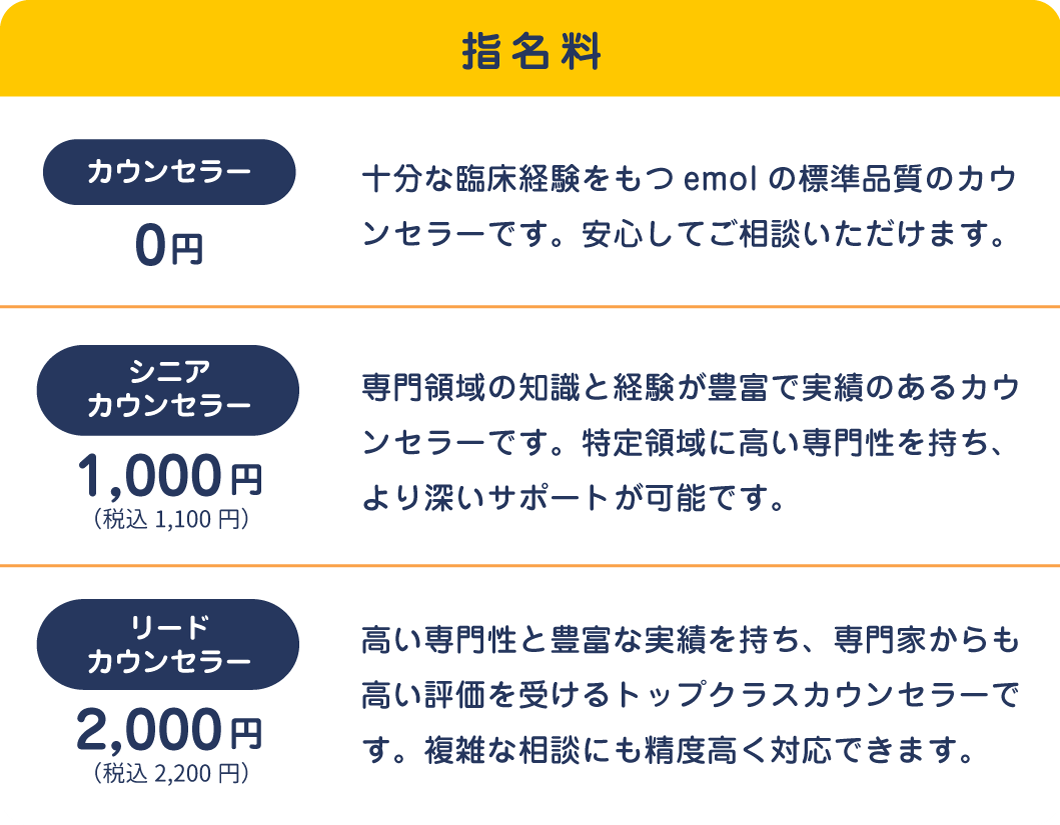

ご利用料金

※本サービスは、認知行動療法の手法を用いて、心理師が認知行動カウンセリングを行うものであり、医療行為の実施を目的とするものではありません。