認知行動カウンセリングとは、心の整理を手伝う“考え方のトレーニング”です。

この言葉を聞いたことがある方も、「難しそう」「どんなことをするのかわからない」と感じているかもしれません。

この記事では、認知行動療法(以下CBT)に基づいたカウンセリングの流れや特徴を、わかりやすく解説します。

目次

認知行動カウンセリングとは?

認知行動カウンセリングは、物事のとらえ方(認知)と行動の関係に着目して、ストレスや不安、落ち込みなどを改善していく心理療法です。うつ病や不安障害、強迫症の治療としても有効性が高く、世界中で広く使われています。たとえば「上司に注意された=自分はダメな人間だ」とすぐに思ってしまう人がいるとします。実際には「ミスをしたから注意された」だけで、「ダメな人間」というわけではないのですが、そのように考えて落ち込んでしまうと、仕事に集中できなかったり、上司を避けたりなど行動面にも影響が現れるかもしれません。

このような考え方のクセを見つけて、思考との上手な付き合い方を学んでいくのが認知行動カウンセリングです。

カウンセリングの進め方(6つのステップ)

認知行動カウンセリングは、以下のような流れで進んでいきます。

1.情報を整理する

最初の数回では、カウンセラー(臨床心理士/公認心理師など)と一緒に「今どんなことで悩んでいるか」「どんな場面でつらさを感じるか」を話し合います。

お話しいただいた情報を整理することで、「いつ・どこで・どんなときに」困りごとが起きやすいかを把握し、今後の治療方針の土台をつくります。

2.困りごとのパターンを見つける

整理した情報をもとに、困りごとがどのようなパターンで繰り返されているのかを明らかにしていき、「どこが変わるとラクになれそうか」を話し合います。このステップが、認知行動カウンセリングの中心となる大事なポイントなのです。

3.目標を立てる

次に、「どうなりたいのか」という“目標”をカウンセラーと一緒に見つけていきます。たとえば「週3回の出社日に落ち着いて一日を過ごす」「会議で1回、自分の意見を伝える」など、行動として測れる形にするのがポイントです。小さなステップに分けて達成感を積み重ねながら進めることで、変化を実感しやすくなります。目標は小さなことでも大丈夫です。焦らず、じっくり探っていきましょう。

4.介入技法を選んで試してみる

パターンを見つけ、目標を立てられたら、どのような方法でその目標を目指していくか、カウンセラーが提案します。認知行動カウンセリングには様々な技法があります。あなたにあった技法を、専門家がしっかりと助言してくれます。

具体的にどのようなことをするのか、いくつか技法をご紹介します。こちらでご紹介する技法は一部であり、疾患、お悩みによって使用する技法は変わりますことをご了承ください。

4-1 考え方を見直す

【自分の「いつもの考え方のパターン」に気づく】

私たちは何かが起きたときに、無意識のうちに「こういうことだ」と考えてしまうクセがあります。これを専門的には「自動思考」といいます。例えば、友達から返信が来ないとき「嫌われたかも」と思ってしまったり、仕事で小さなミスをしたときに「自分はダメな人間だ」と感じてしまうような考え方です。

このような「いつもの考え方のパターン」に気づくことが、こころを整える第一歩になります。カウンセリングでこうした考え方のクセを一緒に見つけて、少しずつ見直していきます。自動思考に気づくだけで、「自分ってこういう風に考えがちなんだ」と思考と少し距離が取れて、新しい発見があるかもしれません。

【とらえ方の幅を広げて思考を柔軟にする】

自動思考で悪い方に考えすぎてしまう場合、それが感情や行動に悪影響を与えていることがあります。例えば、「挨拶したけど無視された=嫌われてしまったかもしれない」という思考があったとします。実際には「聞こえていなかった」「他のことを考えていて気づかなかった」といった、別の可能性もありますよね。このように、そう考えた根拠を洗い出し、「他の見方もあるかも」と考え方の幅を広げる習慣をつけることで、心の負担を少しずつ軽くしていきます。

4-2 行動を見直す

【気持ちを前向きに整える(行動活性化)】

認知行動カウンセリングでは、「やる気が出ない」「気分が沈んで何もしたくない」と感じるときに、小さくても「充実感」や「達成感」が味わえる行動から始めてみるという方法を取り入れることがあります。これを「行動活性化(こうどうかっせいか)」といいます。

人は「気分が良くなってから動こう」と思いがちですが、実は“しんどそうだけど少し動いてみる”ことで、気持ちが少し楽になることがよくあるのです。

例えばこんなことから始めます:

- 朝、カーテンを開けて日差しを浴びる

- 好きな飲み物をゆっくり飲む

- 近所を5分だけ歩いてみる

- 簡単な家事を一つやってみる

これらはどれも、無理のない、ほんの小さな行動です。でも、こうした**「できた」体験を重ねていくことで、少しずつ心の元気が回復していく**ことがわかっています。

大切なのは、「完璧にやろう」と思わないことです。うまくいかない日があっても大丈夫です。あなたのペースで、ほんの少しずつでも、動いてみようとすることが心の回復への一歩になります。

【行動の選択肢を増やす】

考え方と同じように、日常の中での行動も幅を広げていきます。今抱えている問題の分析をして、それを解決するためにはどのような行動があるか、カウンセラーと一緒にリストアップしていきます。不安を感じる場面に少しずつ慣れる練習をしたり、避けていた行動に取り組んでみたりすることもあります。

もちろん無理のない範囲で進めるので、安心してくださいね。

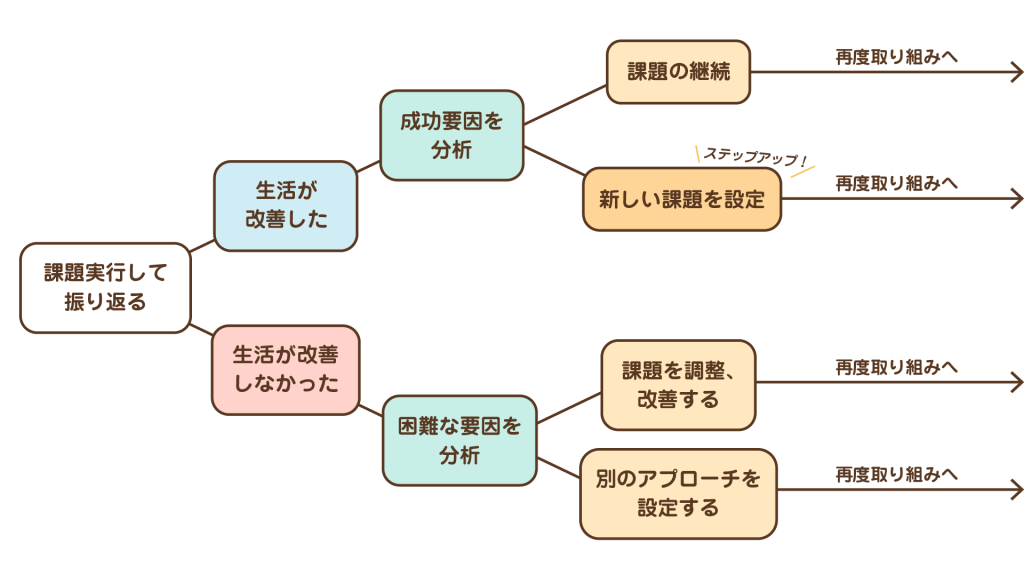

5.効果を確かめ、もう一度見直す

認知行動カウンセリングでは、振り返りがとても大切です。期待した変化が見えにくい時も、自分を責めずに「そういう時期もあるよね」と受け止め、もう一度ステップ2のパターンに戻ってみたり、別の方法を試したりします。振り返りは成績表ではなく、より心地よい道を探す地図のようなもの、そんな気持ちで続けていきましょう。

6. 再発予防とセルフケアの習慣化

認知行動カウンセリングの最終目標は、カウンセリングで学んだことを活かして「自分で自分を助ける力」を育てていくことです。ストレスが再び訪れた時にも、考え方や行動のパターンを見直す練習をしていきます。

症状が落ち着いてきたら、再発予防のプランを立てましょう。

- ふだんの生活で「これは危ないサインかも」と気づけるポイントをリスト化

- 呼吸法やマインドフルネスなど、リラックスできるセルフケアを日常に組み込む

- 月に一度など、定期的なセルフチェックを行う

必要に応じてフォローアップ面接を設定するのも良いでしょう。

認知行動カウンセリングは、「一時的に楽になる」だけでなく、「再発しにくい心の習慣づくり」ができるのが大きな魅力です。

認知行動カウンセリングは心の「思考の整理術」

このように、認知行動カウンセリングは「ただ話すだけ」ではなく、トレーニングを通して「つらい感情の背景にある考え方と行動のクセ」を見直し、より柔軟な思考と行動を身につけていく手法です。特別な準備やスキルは必要ありません。

emolなら、オンラインで気軽に認知行動カウンセリングを受けられる

「カウンセリングを受けてみたいけど、敷居が高い」と感じる方のために、emolではオンラインでCBTに基づいた支援が受けられます。

emolに在籍しているのは、臨床心理士・公認心理師のみという高い専門性を持つカウンセラーたちです。スマホ1つで、空いた時間にカウンセラーとやりとりできるため、通院が難しい方にもぴったりです。継続的なセッション(通常は週1回程度)が一般的ですが、emolではご自身の生活やペースに合わせたスケジュールで受けていただけます。

まずはemolのオンラインカウンセリングで相談してみてください。あなたの味方になってくれる専門家がいます。